Né le 30 mars 1895 à Manosque.

Décédé à l’âge de 75 ans le 8 octobre 1970 à Manosque.

Écrivain français, Jean Giono est né à Manosque (Basses-Alpes) le 30 mars 1895. Son père, cordonnier un peu anarchiste, généreux, amateur de lectures dont La Bible, était fils d’un Piémontais venu en France en 1831, peut-être déserteur, pour s’engager dans la Légion. Sa mère, repasseuse, très catholique, était la fille d’un militaire provençal, clairon dans la Garde de Napoléon III, et d’une Picarde. Jean Giono attachera surtout de l’importance à ses origines piémontaises.

Fils unique, il entre dans une école religieuse puis au collège de Manosque, où il sera un élève moyen. Dès cette époque, il aime à inventer et à raconter des histoires. Après sa première communion, il perd définitivement la foi.

En 1911, son père étant tombé malade, il doit, pour aider à faire vivre sa famille, quitter le collège au début de la première et entrer comme garçon de courses à l’agence manosquine du Comptoir National d’Escompte; il y restera jusqu’en 1929, gravissant tous les échelons. À la même date, lors d’un séjour à Vallorbe chez ses cousins Fiorio, il découvre à la fois la montagne et ce que peut être la vie d’une vaste tribu familiale, avec sa diversité romanesque. Il est passionné de lecture et découvre la littérature gréco-latine, Homère, les tragiques grecs, Virgile, les classiques français, et Cervantès.

Jean Giono commence à écrire des poèmes et à les publier dans un journal local. En 1914 éclate la guerre, où sera tué son meilleur ami. Il est incorporé au début de 1915 dans la Drôme, à Richerenches, puis à Montségur; sa période d’instruction l’amène aussi à Montmélian, puis à Briançon. À la fin de mai 1916, il est envoyé au front. Il vivra Verdun, où il verra tomber nombre de ses camarades, puis le Chemin des Dames, le Kemmel. Bien qu’une fois commotionné par un obus, et une autre fois légèrement gazé, il se tire de là sans dommage et sans galon, mais avec une horreur viscérale de la guerre qui ne le quittera jamais: elle restera pour lui le mal absolu.

Libéré en 1919, Jean Giono épouse en 1920, après la mort de son père, Élise Maurin, jeune enseignante manosquine connue en 1914; ils auront deux filles, Aline et Sylvie. Il continue à se cultiver, découvrant la peinture à travers les reproductions, et la musique surtout par le disque. Il écrit des poèmes en prose, des contes, des pages autobiographiques, et commence un roman médiéval, Angélique, qu’il n’achèvera pas. Il se lie avec Lucien Jacques (1891-1961), poète et peintre, comme lui fils de cordonnier, qui sera son plus grand ami, le guidera souvent dans les débuts de son écriture, publiera sa première plaquette de poésie, Accompagnés de la flûte (1924), et le poussera vers le roman. Il écrit Naissance de l’Odyssée, qui sera refusé par un éditeur comme « jeu littéraire », et apprend ainsi son métier d’écrivain.

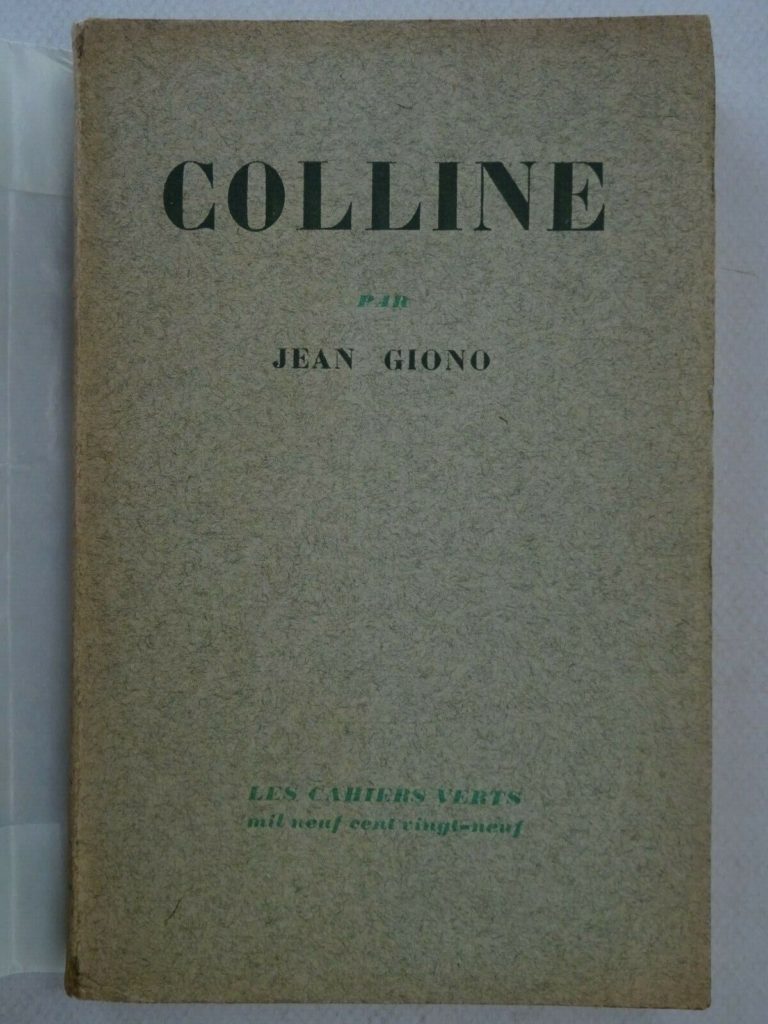

Avec son roman suivant, Colline, il se fait le chantre de la Provence; c’est là que se dérouleront ses six premiers livres, et il y gagnera la réputation, qui l’exaspérera toujours, d’écrivain régionaliste. Elle est d’autant moins fondée que sa Provence, bien que minutieusement observée, est, dans sa nature profonde, très largement imaginaire. En 1929, paraissent Colline, que Lucien Jacques à envoyé à l’éditeur Bernard Grasset, et qui obtient le prix américain Brentano, et Un de Baumugnes. André Gide, Jean Guéhenno, André Chamson, Jean Paulhan, le soutiennent avec enthousiasme. Le succès est immédiat auprès du public comme de la critique. L’agence bancaire où il travaillait ayant fermé, il prend le risque de devenir uniquement écrivain.

Jean Giono achète, en s’endettant, sa maison du Paraïs, sur les pentes qui dominent Manosque; il y vivra toute sa vie, la quittant assez rarement; il se proclamera lui-même « voyageur immobile », ne se déplaçant qu’en imagination. Il complète sa trilogie de Pan en publiant son troisième roman, Regain, qui obtient le prix anglais Northcliffe (Jamais, de toute sa vie, Giono n’aura un prix littéraire français important).

Après dix ans, l’image de la guerre est assez éloignée de lui pour qu’il supporte de l’évoquer en 1931 dans Le Grand Troupeau, où il oppose l’horreur du front à la paix des campagnes provençales. En 1932, il remonte plus loin encore, jusqu’à son enfance emerveillée, dans Jean le Bleu. En 1934, Le Chant du Monde, un de ses plus beaux livres, est le dernier de sa période heureuse, et le premier de ceux qu’il situe en montagne. Ils alterneront jusqu’à la seconde guerre mondiale avec ceux qui ont la Provence pour cadre.

De 1935 à 1939 se réunissent autour de lui deux fois par an, dans la communauté de vacances du Contadour, en Haute Provence, des centaines de femmes et d’hommes qui partagent ses idéaux utopiques. Mais la guerre éclate. Jean Giono se résout à se déjuger en ne refusant pas d’obéir; pour préserver la subsistance de sa famille, et son oeuvre à venir, il se laisse mobiliser à Digne. Arrêté presque aussitôt pour ses écrits pacifistes, il est emprisonné à Marseille, au fort Saint-Nicolas, pendant deux mois, dont une partie en cellule. Un non-lieu est finalement prononcé, et il est libéré des obligations militaires. Il renonce à toute action politique.

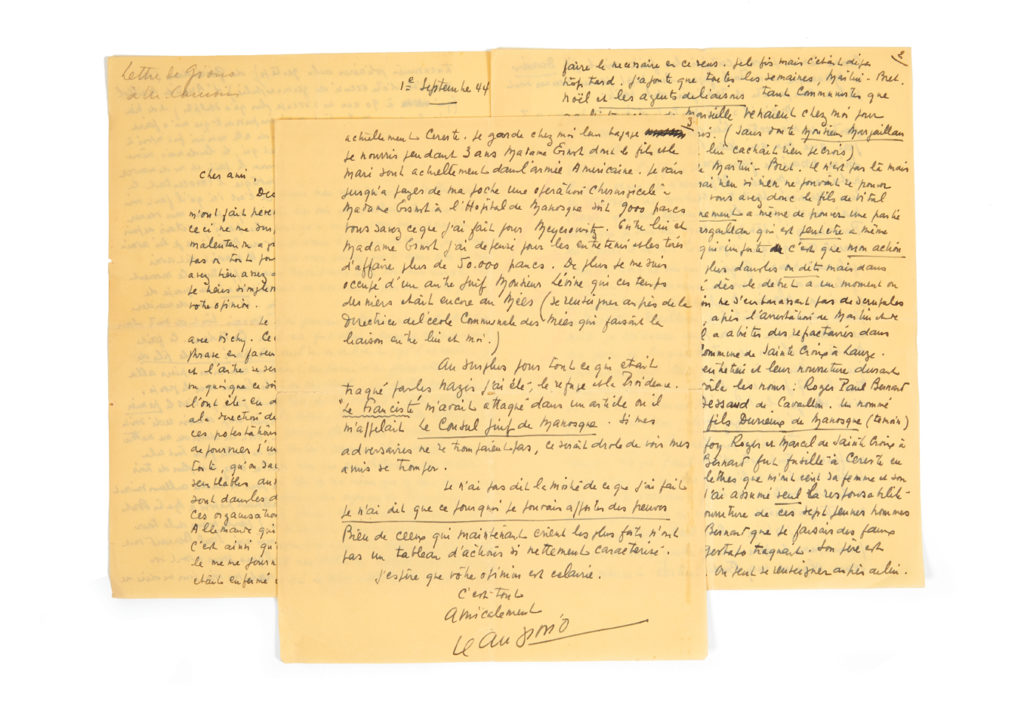

Poursuivi par la haine des communistes qui ne lui pardonnent pas de s’être écartés d’eux après en avoir été proche, il est l’objet en 1943 d’un article profondément injuste et malhonnête dans Les Lettres Françaises clandestines. Il a beau être en contact avec des résistants, abriter des maquisards dans une ferme, en septembre 1944, à la Libération, il est arrêté, et incarcéré d’abord à Digne, puis, non loin, à Saint-Vincent les Forts. Il sera libéré le dernier jour de janvier 1945, sans avoir même été inculpé, le dossier étant totalement vide. L’opinion le classe comme collaborateur, sans tenir compte de ce qu’il n’a jamais dit un mot en faveur du nazisme ou de Vichy, et de ce qu’il a en 1943 écrit une pièce interdite par les Allemands, Le Voyage en calèche. Il est sur la « liste noire » du Comité National des Écrivains, et ne peut rien publier pendant trois ans. Il tire de ces expériences amères la découverte que l’homme est souvent mauvais. La capacité de mépris et de haine est née en lui, et alimentera sa création à venir.

Jean Giono, après 1948, resurgit lentement dans le paysage littéraire français, après avoir été injurié ou gommé. En 1951, avec Le Hussard sur le toît, il retrouve sa stature. En 1953, une série d’entretiens radiodiffusés avec Jean Amrouche obtient un succès éclatant, le Grand prix littéraire de Monaco lui est décerné. En 1954, il est élu à l’Académie Goncourt. Il se donne le temps de voyager: plusieurs fois en Italie de 1951 à 1960, une fois en Écosse en 1952, en Espagne en 1959. Dans sa création, il garde ce besoin de se renouveler qui le tient depuis 1938. Il aime s’essayer à ce qu’il ne sait pas faire, ou pas encore. Il réussit. Chacune des ses Chroniques diffère des autres par le mode de narration. De plus en plus souvent, il délaisse provisoirement le roman. Il s’essaie au récit de voyage avec Voyage en Italie en 1952, au compte-rendu de procès avec Notes sur l’affaire Dominici en 1955, à l’étude historique avec Le Désastre de Pavie. En 1963, il se renouvelle dans le domaine théâtral avec Domitien et Joseph à Dothan. Il publie des chroniques journalistiques qui seront recueillies en trois volumes après sa mort. Il se passionne pour le cinéma, écrivant le scénario de L’Eau vive (1958), le scénario et les dialogues de Un roi sans divertissement (1963), devenant metteur en scène pour Crésus (1960).

Dans ses dernières années, redevenu casanier en raison d’une faiblesse cardiaque, il revient au roman avec Ennemonde, Le Déserteur, Dragoon et Olympe, tous deux inachevés, et le dernier chef-d’oeuvre, L’Iris de Suse.

Ayant atteint à une sagesse faite de simplicité et d’ironie, Jean Giono voit sans peur venir la mort, le 09 octobre 1970, à l’âge de soixante-quinze ans.